ヨーロッパの小国アルバニアは、1990年代に世界を震撼させる出来事を経験しました。

人口の約3分の2がネズミ講(ピラミッド・スキーム)に投資し、その崩壊によって国家機能が事実上崩壊したのです。

わずか数年で金融市場が急成長した後に一気に破綻、暴動や治安崩壊へとつながったその経緯は現代においても「金融教育の重要性」や「制度設計の未熟さがもたらすリスク」を物語っています。

今回は、独裁と孤立の歴史から民主化、そしてネズミ講破綻と再建まで、アルバニアの近代史を振り返ります。

孤立と独裁の時代

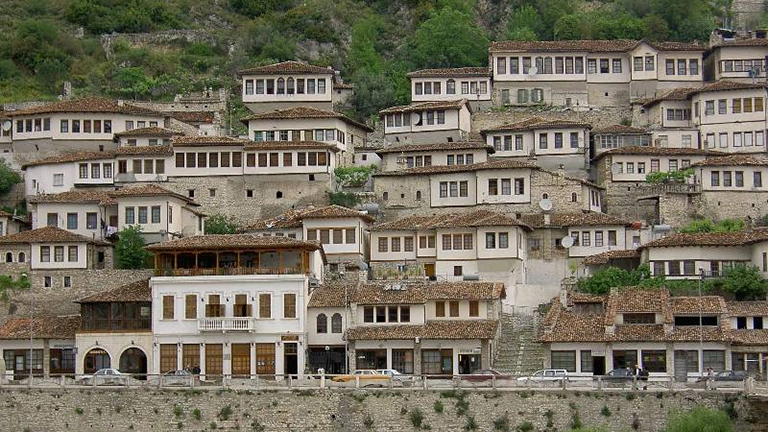

アルバニアは1912年にオスマン帝国から独立しましたが、周辺国の圧力により国境は不安定で多くのアルバニア系住民が国外に取り残されました。

第二次世界大戦後、エンヴェル・ホッジャが率いる共産党が権力を掌握すると、アルバニアは徹底したスターリン主義を採用、私有財産は禁止され食料は配給制、国民の生活は国家の統制下に置かれたのです。

ホッジャはソ連・中国との関係を次々と断ち切り、完全な孤立国家へと突き進みます。

国内には、約75万基ものコンクリート製バンカーを建設し外国の侵略に備え、さらに1967年には宗教活動を全面禁止、1976年には憲法で「世界初の無神論国家」を宣言しました。

国民は国外渡航を禁じられ、外国の放送視聴も禁止されるなど、情報の遮断と徹底した管理社会に閉じ込められたのです。

この閉鎖体制こそが、後に国民が金融詐欺に弱い基盤をつくる原因となりました。

民主化と金融リテラシーの空白

1985年にホッジャが死去すると、アルバニアにも東欧民主化の波が押し寄せ、1991年には複数政党制が導入されアルバニア共和国が誕生します。

しかし、半世紀近く資本主義経済を経験していなかった国民は、銀行や投資の仕組みに馴染みがありません。

その隙を突いて現れたのが、超高利回りを謳う民間金融会社です。

月利20〜30%を保証すると宣伝し、実際に初期投資家には新規参加者の資金から「配当」が支払われたため、国民の信頼は一気に広がります。

退職金、家や土地、家畜を売ってまで投資する人々が相次ぎ「ネズミ講」が急拡大、政府もこれを黙認どころか経済活性化の一環として奨励したとされます。

1997年、国家崩壊の瞬間

しかし1996年末になると、新規資金の流入が鈍化し配当の遅延が始まります。

1997年初頭には大手の投資会社が相次いで倒産、国民の資産が一瞬にして消え去ったのです。

ピーク時の負債総額はGDPの半分に達し、人口の約3分の2が被害を受けたとされています。

怒りに駆られた国民は全国で暴動を起こし銀行や警察署を襲撃、軍の武器庫からは大量の銃火器が流出、民間人が武装化したことで国は事実上の無政府状態に陥ります。

わずか半年の間に、2,000人以上が死亡し数十万人が国外に避難、治安崩壊を受けてNATOやイタリア主導の多国籍部隊が介入したことで、ようやく混乱は収束します。

この一連の事件は「国家規模のピラミッド崩壊」として世界に衝撃を与えました。

再建と現在の課題

1997年の崩壊後、アルバニアはIMFの支援を受けて金融規制を導入し、中央銀行に強力な監督権限を与えました。

その後は、観光やエネルギー産業を柱に経済を再建、近年はEU加盟交渉も始まっています。

しかし課題は多く残されています。

人口の40%近くが国外に流出し、国内の人手不足と海外送金依存が続いているのです。

また、組織犯罪の蔓延や政治汚職が民主主義の安定を揺るがし、共産期の人権侵害に対する補償も十分ではありません。

現在アルバニアは民主化と市場経済を進めながらも、信頼できる制度と金融教育の浸透をいかに確立するかという根本的な課題に直面し続けています。

まとめ

アルバニアのネズミ講事件は、金融制度と教育の未整備が国家規模の危機を招くことを示しました。

閉鎖的な独裁から一気に市場経済へ移行した反動が、国民を巨大詐欺に巻き込んだのです。

危機後の改革で一定の改善は見られるものの、人口流出や組織犯罪などの問題は依然として残されています。

アルバニアの経験は、健全な制度と金融リテラシーが国家の安定に不可欠であることを、強烈に物語っているといえるでしょう。

あわせて読みたい|マタイク(mataiku)