戦時中の召集令状といえば「赤紙」を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか?

しかし、実は赤紙以外にも召集令状が存在していたのです。

いずれも命の保証はない、厳しい現実が待ち受けていました。

今回は教科書ではあまり触れられない、赤紙以外の召集令状の目的や意味、選ばれた人たちの暮らしについて紹介します。

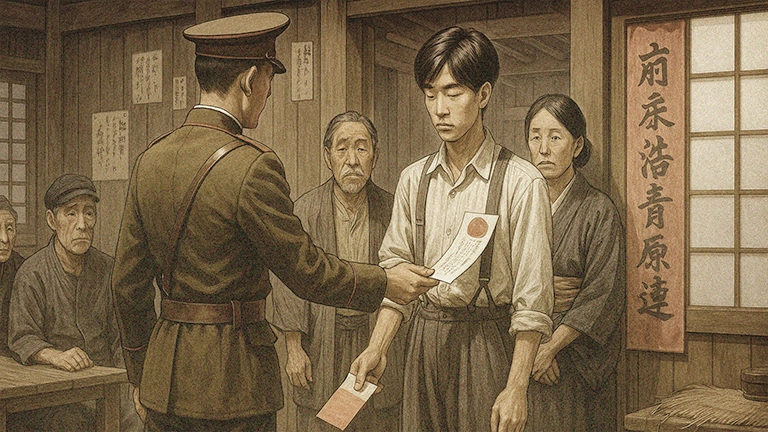

「赤紙」戦地へ向かう覚悟を迫られた通知

戦時中に最も恐れられたのが赤紙(召集令状)です。

これは主に兵士として前線に立たされるための命令であり、対象は健康な成人男性。

特に太平洋戦争末期には、学生、農民、商人、サラリーマンに至るまで幅広い層に赤紙が届きました。

赤紙が届いた者は、短期間の訓練を受けた後すぐに戦場へ送られました。

戦地では過酷な環境が待ち受け、食糧不足、マラリア、弾丸の雨にさらされ、生きて帰ることができた者はごくわずか。

戦場に送られるという現実だけでなく、家族もまた、送り出す苦しみと絶え間ない不安を背負うことになったのです。

「ピンク紙」物資不足が生んだ赤紙の代用品

ピンク紙は、太平洋戦争末期に出現しました。

本来なら赤い縁取りが施された正式な赤紙を使うはずでしたが、戦局悪化による物資不足で赤インクや高品質な紙が手に入らなくなったため、代用としてピンク色の紙が使われるようになったのです。

内容・意味は赤紙と全く同じで、受け取った人は戦地へ赴く運命をたどりました。

紙の色が変わったからといって、待ち受ける運命が軽くなることはありません。

むしろ、国全体の疲弊と絶望感を象徴する悲しい証でもありました。

「白紙」労働力として駆り出された者たち

白紙と呼ばれる召集令状は、戦場には行かず、国内の軍需工場などで働くために出されたものでした。

対象は、男性だけでなく女子学生にも及びました。

特に10代後半の若者たちは、学徒動員や挺身隊の名のもとに、飛行機の部品製造や兵器生産に従事させられました。

工場勤務といっても安全ではありません。

日本各地の軍需工場は空襲の標的となり、多くの若者が爆撃によって命を落としました。

食糧も乏しく、過酷な労働環境に耐える日々は、心身をすり減らすものでした。

「戦場に行かないだけマシ」などとは到底言えない、命懸けの毎日だったのです。

「青紙」防衛・補給の任務を負った人たち

青紙による召集は、後方支援任務や防衛活動を命じるものでした。

具体的には、補給・兵站部隊への配属、軍事工場での勤務、または空襲時の防空活動(消火・避難誘導など)に従事しました。

対象は、すでに退役していた元軍人や、徴用免除となっていた技能労働者など。

また、一般市民にも防空団員として動員されるケースもありました。

青紙を受けた人たちは直接戦闘に参加するわけではないものの、空襲で命を落とす危険、過酷な労働環境による病死・過労死などが絶えずつきまといました。

決して「安全な召集」とは言えなかったのです。

どの紙が届いても、待ち受けていたのは「死と隣り合わせの生活」

赤紙・ピンク紙・白紙・青紙、紙の色や呼び名は違っても、そこに込められた現実は同じです。

「国家総動員」の名のもとに、老若男女すべてが戦争に巻き込まれていきました。

家族にとっては、どの色の紙であっても「無事でいてほしい」という祈りしかありませんでした。

召集された本人も、明日の命の保証がないまま、ただ国の命令に従い、必死に生き抜くしかなかったのです。

まとめ

戦時中、日本人にとって召集令状は「国家命令」であり、拒否することは許されないものでした。

赤紙だけでなく、ピンク紙、白紙、青紙という多様な召集が存在し、それぞれ異なる運命が待ち受けていましたが、共通していたのは「個人の意思は尊重されず、命を賭けることが当然とされた社会」だったということです。

今、私たちがこの現実を知ることは、平和の尊さを再認識するために欠かせないことではないでしょうか。

あわせて読みたい|マタイク(mataiku)