19世紀の東アジアを大きく揺るがした出来事といえば、清国とイギリスの間で起きた「アヘン戦争」でしょう。

中国ではアヘンの蔓延によって国民の生活が破壊され、軍事力も低下し、ついには欧米列強の半植民地と化していきました。

一方で、同じように開国を迫られた日本では、アヘンが広まることはありませんでした。

なぜ日本だけがこの麻薬の罠を避けることができたのか…今回はその理由を歴史的背景から探っていきます。

清国を衰退させたアヘン戦争

19世紀前半、産業革命を経たイギリスは、茶や生糸を大量に輸入する一方、中国市場では自国の工業製品がほとんど売れず貿易赤字に苦しんでいました。

この赤字を埋めるために選ばれた手段が、インド産アヘンを中国に流し込む三角貿易です。

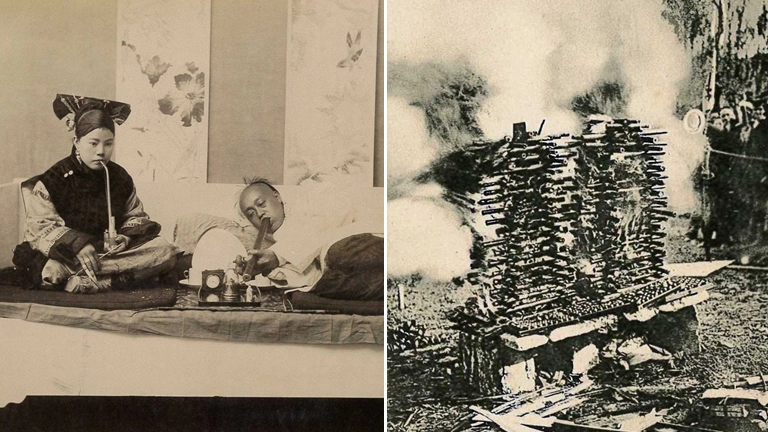

当初は医薬品として扱われていたアヘンでしたが、1830年代以降、急速に喫煙習慣が広まり中毒者は200万人を突破、銀の大量流出、社会不安、治安の悪化が中国全土を覆いました。

清は林則徐を派遣し、没収したアヘンを焼却処分するなど強硬策をとりますが、かえってイギリスを刺激し1840年にアヘン戦争が勃発します。

結果は惨憺たるものでした。

清は最新鋭の軍艦を有するイギリスに太刀打ちできず、南京条約を結んで香港を割譲、さらに巨額の賠償金を課せられ、その後もアヘンの輸入は止まらず、中国は「東アジアの病人」と呼ばれるまでに弱体化していきます。

日本が清国を反面教師とした理由

アヘン戦争の衝撃は日本にも素早く伝わりました。

幕府はオランダを通じて詳細な情報を入手し、清国がなぜ敗北したのかを分析します。

そこにはアヘン蔓延による社会不安と、欧米列強との軍事力の格差がありました。

老中・水野忠邦のもとで進められていた天保の改革の中で、幕府は「外国船打払令」を緩和し、遭難した船には燃料や水、食料を与える柔軟な姿勢に転換しました。

これは強硬な対応を続ければ清国のように報復を招くと考えたためです。

また、知識人である佐久間象山や小賀東安らは、アヘン戦争をイギリスの不正義と捉えると同時に、清国の情報軽視や軍事力不足を批判し、日本はその轍を踏まないよう警鐘を鳴らします。

この認識のもと、幕府は江戸湾に台場(砲台)を築き、西洋式軍備を導入するなど、防衛体制の強化を急ぎました。

清国の悲劇を反面教師にできたことが、日本のアヘン回避に大きく寄与したのです。

貿易構造と国際条約による防波堤

日本と清国の決定的な違いは「貿易構造」でした。

清国では朝貢貿易に依存し、民間貿易を制限していたため、イギリスとの摩擦が深まり結果としてアヘンを押し付けられました。

一方、日本は開国後に大胆に市場を開放し、陶磁器、銅、海産物などを輸出、代わりに兵器や織物といった工業製品を輸入、イギリスにとってはアヘンを売らずとも十分な利益を得られる環境だったのです。

さらに幕府は、1858年の日米修好通商条約に「アヘン輸入禁止条項」を盛り込み、違反すれば没収とする厳格なルールを設け、オランダ・ロシア・イギリスとの条約にも適用、アヘンが日本に入る余地を制度的に封じ込めました。

つまり幕府は外交交渉の場で先手を打ち、国際的にアヘン禁止を既成事実化したのです。

まとめ

日本がアヘンの害を避けられたのは、清国の失敗をいち早く学び、柔軟な外交と防衛強化を同時に進めたからでした。

さらに、貿易構造の違いによってイギリスがアヘンを持ち込む必要がなく、条約での制度的な規制も徹底されていました。

国内でもアヘンは高価で流通が限られ、嗜好品として普及する下地がなかったことも大きな要因です。

こうした複合的な要素が重なり、日本はアヘンの罠を回避し、近代化への道を比較的スムーズに進めることができたのです。

あわせて読みたい|マタイク(mataiku)