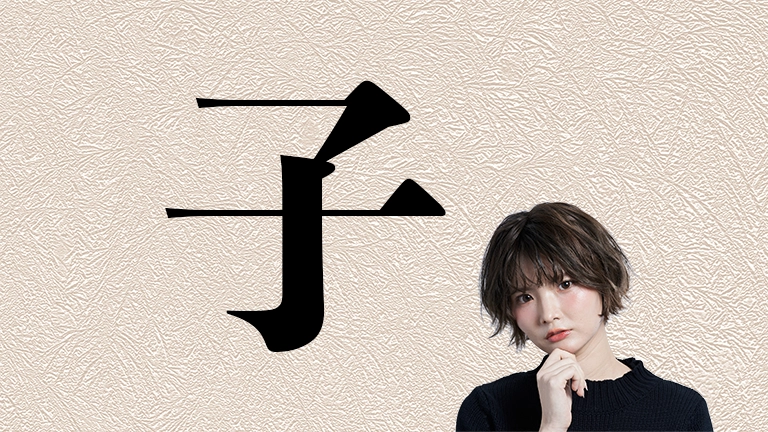

花子、恵子、陽子、昭和の時代には当たり前のように見かけた「子」のつく女性名。

しかし近年では「〇〇子」という名前を耳にする機会が減り、代わりに「結愛」「心春」など柔らかい響きの名前が増えました。

では、なぜ昔の日本では女性の名前に子をつけるのが主流だったのでしょうか?

その背景には、古代中国の文化から日本の価値観の変化まで、長い歴史の流れが隠されているのです。

起源は古代中国、子は敬意の象徴

「子」という文字は、もともと古代中国で敬称として使われていたものでした。

たとえば「孔子」「孟子」などの名に見られるように、子は学識のある人物や徳の高い者に対して付けられる尊称でした。

つまり、子には「先生」「尊敬される人」といった意味が込められていたのです。

この考え方が奈良時代から平安時代にかけて日本にも伝わり、日本では子が高貴で尊い存在を示す語として使われるようになります。

当時は、天皇の子を「皇子(みこ)」や「巫女(みこ)」と呼び、神聖な意味合いをもたせていました。

つまり、単なる字面ではなく地位や品格を示す言葉として機能していたのです。

平安~昭和「子」は理想の女性像の象徴

平安時代になると、上流貴族の女性の名前に頻繁に使われるようになります。

「藤原〇〇子」や「中宮彰子」など、宮中で活躍する女性たちの名前につくのは、まさに格式の象徴でした。

この時代、子を名に持つことは「品のある女性」と見なされる証だったのです。

さらに時代が進み、明治時代に戸籍制度が整うと、名前の登録が一般にも広がります。

すると、「上品・教養・家庭的」という価値観を反映した理想的な女性の象徴として定着します。

当時は「良妻賢母」という考え方が広まり、女性に求められるのは慎ましさや優しさ、そのイメージに合う子のつく名前は、庶民の間でも一気に人気となり、「花子」「幸子」「久子」「恵子」などが大流行しました。

昭和に入ると、その傾向はさらに強まり、「〇〇子」はまさに女性名のスタンダードとなったのです。

平成以降、子が消えた理由

ところが平成に入ると、子のつく名前は急速に減少、その理由は、社会の価値観が変化し、個性や響きの柔らかさを重視する時代へと移り変わっていきます。

子のつく名前は、古風・堅いという印象を持たれるようになり、代わりに「美」「愛」「心」「菜」などを使った可愛らしい名前が増えていきました。

しかし近年、子のつく名前が再び注目を集めつつあります。

花子や桃子、光子といった古風な名前が、昭和レトロネームとして若い親世代から「逆に新しい」「上品でかわいい」と人気を集めているのです。

また海外では、koで終わる日本人女性の名前、たとえば「Yoko」「Keiko」「Naoko」などが上品で知的と好意的に受け取られています。

このように、子という文字は時代を超えて女性らしさの象徴として息づき続けているのです。

まとめ

子という一文字には、2000年以上にわたる文化の蓄積と、時代ごとの価値観の変化が詰まっています。

古代では敬意の印、平安では高貴さの象徴、明治・昭和では理想の女性像の表現として、そして令和の今、子は古さではなく伝統と個性が共存する美しい名前として再び注目されています。

子がつく名前は、単なる呼び名ではなく、日本人の美意識と歴史を語る文化遺産なのかもしれません。

あわせて読みたい|マタイク(mataiku)