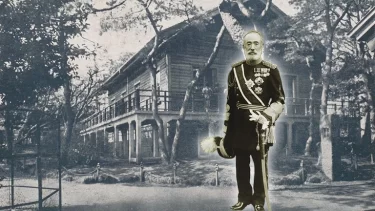

明治の名将・乃木希典(のぎ まれすけ)、その名を聞けば、日露戦争の英雄、明治天皇に殉じた忠臣といった言葉が思い浮かびます。

しかし彼の生涯は、決して栄光だけで語れるものではありません。

二人の息子を戦場で失い、自らも深い罪の意識に苦しみ続けた乃木が、なぜ最期に殉死を選んだのか…その生涯をたどると、真のリーダーとは何か?責任とは何か?を考えさせられます。

息子とともに戦場へ覚悟の出征

乃木希典には二人の息子、勝典と保典がいました。

穏やかで真面目な兄と、明るく聡明な弟、家庭は質素ながらも温かく、父は厳しくも愛情深い軍人でした。

1904年、日露戦争が勃発、乃木は第三軍司令官として旅順攻略戦の総指揮を任されます。

出征にあたり、妻・静子に「棺桶が三つ揃うまでは葬式を出すな」と言い残したと伝わります。

息子を特別扱いせず、同じ兵士として戦場へ送り出した乃木、出航直前、長男・勝典の戦死の報が届きましたが、彼は他言せずと日記に一言残し、涙を見せぬまま任地へ向かいました。

戦地に赴いた次男・保典も、後に二〇三高地の戦いで命を落とします。

二人の息子を失った父は、表情を崩さず「よく戦死してくれた。これで世間に申し訳が立つ」と語ったといいます。

その裏で、胸の奥には深い悲しみと自責の念が渦巻いていました。

兵と苦楽を共にした心の指揮官

旅順要塞の攻略は、想像を絶する激戦でした。

ロシア軍は3倍の兵力と火砲を備え、日本軍の突撃は次々と撃退されます。

乃木は批判を受けながらも前線に立ち続け、兵士と同じ粗食をとり、暖房を使わず、ほとんど眠らずに戦況を見守ったといいます。

部下との間に階級の壁を設けず、「一兵卒も我が子も同じ命」という信念を貫く姿勢、彼を慕う志願兵が次々と集まったのもその誠実さゆえでした。

内地では「乃木は無能だ」「更迭すべき」との批判が高まる中、明治天皇は「それはならぬ。代えれば乃木は命を絶つだろう」と擁護、乃木はその恩義に報いるように、攻撃目標を二〇三高地へと切り替え、激戦の末に旅順を陥落させました。

世界が奇跡と称えた勝利でしたが、乃木の胸中にあったのは、勝利の喜びではなく数万の犠牲への深い悔恨でした。

生き続けた心約

帰国後、明治天皇に拝謁した乃木は、報告の途中で涙に崩れ、「この罪を詫びたい、腹を切りたい」と申し出ます。

しかし天皇は「今は死ぬ時ではない。私が世を去った後にせよ」と諭しました。

これが後に「心約(しんやく)」と呼ばれる約束となります。

その後、乃木は全国の戦没者遺族や傷病兵を見舞い、敵兵の慰霊にも尽力しました。

ある講演では壇上に立たず、「私は諸君の兄弟を多く殺した乃木であります」とだけ語り、涙を流しました。

人々が凱旋の栄光を語る中、彼だけが命を奪った責任を一身に背負っていたのです。

やがて乃木は学習院院長に任じられ、後の昭和天皇・裕仁親王の教育を託されます。

明治天皇が信頼したのは、乃木の人格でした。

一方で、戦後の日本には奢侈と慢心が広がり、乃木は小学校の訓話でこう語っています。

「奢りは国を滅ぼす最大の敵である。」それは戦勝の陰に失われつつあった質実剛健への警鐘でした。

明治天皇の死、そして殉死

1912年(大正元年)9月13日、明治天皇の大葬の夜、霊柩が宮城を出る号砲を合図に、乃木は妻・静子とともに自宅で切腹し、天皇の後を追いました。

享年64歳でした。

その死は日本中に衝撃を与え、後に夏目漱石『こころ』や森鷗外『阿部一族』など、多くの文学にも影響を残しています。

乃木の殉死の理由は、天皇への忠義だけではなく、日露戦争で多くの命を失わせた指揮官としての責任に対する彼なりの答えでした。

近代化の波が押し寄せる時代にあって、責任を命で償うという行為は時代錯誤と批判されもしましたが、乃木は自らの死をもって「人の命を預かる者の覚悟とは何か」を世に問うたのです。

まとめ

乃木希典の生涯は、勝利や忠義の物語ではなく、責任と誠実の生涯でした。

彼が息子を失いながらも戦い抜き、戦後も生きて償い続けた姿は、現代にも通じるリーダーの在り方を示しています。

立場や名誉よりも、人としての誠を貫いた乃木希典、彼が命を懸けて伝えた責任の重さは、100年以上経った今も、私たちの胸に問いかけ続けています。

あわせて読みたい|マタイク(mataiku)