普段何気なく食べているパンにも、実は驚きの意味や深い背景が隠れています。

今回は、思わず誰かに話したくなる「パンの雑学」を厳選して3つ紹介します。

次にパンを手に取るとき、ちょっと見方が変わるかもしれませんよ。

あんぱんの上のゴマには意味がある

ふっくら甘いあんぱん、その表面に乗っているゴマ、ただの飾りだと思っていませんか?

実はこれ、中に入っている餡の種類を見分けるための「目印」なんです。

- 黒ゴマが乗っているあんぱん → こしあん

- 白ゴマが乗っているあんぱん → つぶあん

これは、まだパッケージが透明でなかった時代の気配りから始まったとされています。

中身が見えないパンでも、パッと見てどの餡かがわかるように製造側が配慮した工夫なんですね。

この文化は今でも多くのベーカリーやコンビニパンで受け継がれています。

「白ゴマだからつぶあんだな」と、意識して見ると面白いですよ。

フランスパンには法律がある?

硬くて香ばしいバゲットとしておなじみのフランスパン。

実はこれ、フランスでは国家レベルでルールが決められているということをご存じでしょうか?

1993年、フランス政府は「バゲット・ド・トラディション・フランセーズ(Baguette de Tradition Française)」という法令(通称:パン法令)を制定しました。

この法令では、伝統的なバゲットを作るには以下の条件を満たす必要があると定められました。

【パン法令の主なルール】

- 材料は小麦粉・水・イーストまたは発酵種・塩の4つだけ

- 添加物・保存料・バター・牛乳・砂糖は禁止

- 冷凍保存や工場での製造は禁止、必ず店内で生地から仕込むこと

この背景には、フランス国内で大量生産のニセモノバゲットが増えていたという問題がありました。

伝統の味を守るため、あえて厳格なルールを設けたのです。

一方、日本ではこうした法律はなく、風味や食感を日本人の好みに合わせたアレンジ版フランスパンが主流です。

なので、「あれ?本場とちょっと違うな」と感じるのも当然なんです。

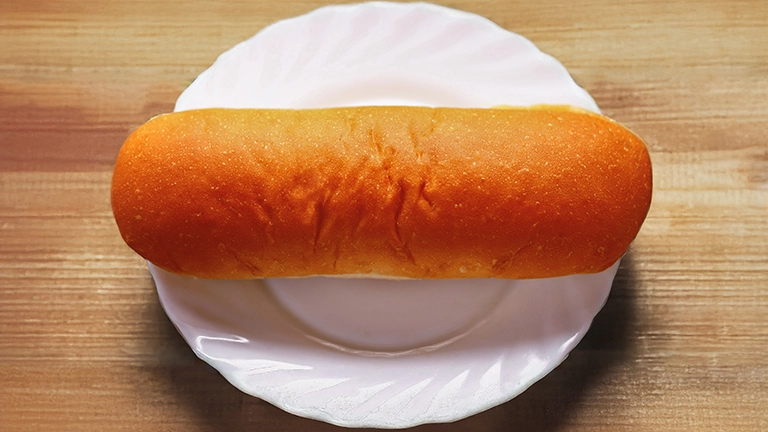

コッペパンは給食のために生まれたパンだった

懐かしの味として、多くの人が思い出すのがコッペパンですよね。

実はこれ、戦後の食糧難をきっかけに「学校給食専用パン」として生まれました。

第二次世界大戦後、日本では深刻な食糧不足が続き、アメリカから支援された小麦粉を使って給食パンを導入することが決まったのです。

その際に求められた条件は、「安価で大量に生産できること」「子どもでも食べやすいこと」「具材を挟める形であること」、これらをすべて満たす理想のパンとして開発されたのが、「長楕円形で柔らかい」あのコッペパンなんです。

マーガリン、ジャム、焼きそば、コロッケなど、具材を選ばない汎用性も評価され、昭和30年代以降全国の学校給食に採用されました。

ちなみにコッペの語源は、ドイツ語の「Kopf(頭)」やフランス語の「coupe(切る)」に由来するという説もあります。

最近ではこのコッペパンが進化系グルメとして注目され、「あんバター」「照り焼きチキン」などを挟んだ、おしゃれコッペパンとして若い世代にも人気です。

まとめ

パンは、ただの主食ではなく、そのひとつひとつに「文化」「歴史」「工夫」が詰まっています。

ちょっとした雑学でも、「パンの見方が変わった」「また食べたくなった」と感じたら、今日からのパン時間がきっともっと楽しくなるはずです。

日常がほんの少し、豊かに感じられるかもしれませんね。

あわせて読みたい|マタイク(mataiku)