地図を見ると地続きなのに、なんでアジアとヨーロッパって別の大陸扱いなの?

ふとした疑問かもしれませんが、実はこの問いには人類の歴史観や文化的価値観が深く関わっています。

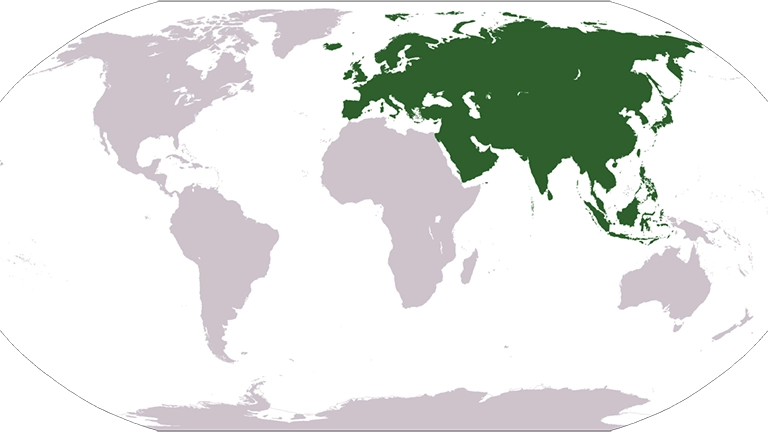

ユーラシア大陸は世界最大の陸地であり、物理的には切れ目のないひとつの大陸です。

それなのに、なぜか世界地図や教育、統計の場面では「アジア」と「ヨーロッパ」に分けられているのでしょうか…。

なぜ別の大陸?

ユーラシア大陸はプレートや山脈で明確に分断されているわけではなく、自然地理学的には一つの大陸と見なされるのが当然です。

南北アメリカはパナマ地峡で細くつながっているにもかかわらず別大陸とされており、逆にユーラシアは完全に陸続きなのに分けられている、この矛盾の根底には地形ではなく人間の思考様式や文化的境界意識が存在します。

大陸という概念は、単に物理的な広がりだけでなく、自他の区別や文明の区分としても機能してきた歴史があります。

だからこそ、同じ大陸の中に境界線を引きたがる人間の性(さが)が、この分断の始まりなのです。

古代ギリシャの価値観が生んだ「アジア=異世界」

ユーラシア分断の起点は、紀元前6世紀の古代ギリシャにあります。

ギリシャ人は地中海を世界の中心とし、自分たちの文化を文明と位置づけ、東にある異文化を他者とみなしました。

この構図が「ヨーロッパ」と「アジア」の原型です。

哲学者アナクシマンドロスが初めて世界地図を描いた際も、地中海を中心にヨーロッパ・アジア・アフリカの三分割が基本でした。

つまり、アジアという地名は、地理的な位置ではなく、ギリシャから見た外の世界という概念的な空間として定義されたのです。

異教の地、遠くの地、野蛮な地とされていたアジアは、そうしてヨーロッパから意識的に切り離され、別の州として独立したのでした。

語源を辿っていくと、この分断がいかに象徴的に構築されたかがよくわかります。

アジア(Asia)の語源は、アッシリア語の「アス(東・日の出)」または古代都市「アッスーア」に由来し、いずれも太陽が昇る方向を意味しています。

一方のヨーロッパ(Europe)は、フェニキアの王女エウロペを由来とするギリシャ神話説のほか、アッシリア語の「エレブ(西・日没)」から来たという説もあります。

つまり、ヨーロッパとアジアの区別は、物理的な境界ではなく象徴的な東西二元論に根ざしているのです。

この「日の出る場所」と「日が沈む場所」という世界観の対比こそが、ユーラシア分断の思想的な背骨となっています。

政治と宗教が境界を固定化した分断の歴史

中世以降、ヨーロッパはキリスト教文化圏としてアイデンティティを強めていきました。

そして、その対抗軸としてイスラム教や仏教、ヒンドゥー教を信仰するアジアが明確に外の世界と認識されるようになったのです。

十字軍や東方貿易、大航海時代の地理的拡張も、アジアを他者として捉える視点を強化しました。

近代に入ると、帝国主義的な植民地政策によって、アジアは「支配される側」、ヨーロッパは「支配する側」という構図が制度化され、その区別が地図や統計、制度にまで深く組み込まれていきます。

現代においても、ウラル山脈・カスピ海・コーカサス山脈を境界とする便宜的な線引きが多用され、国連や各国政府、国際機関が異なる分類を用いているのが実情です。

たとえば、トルコのイスタンブールはアジアとヨーロッパの両方にまたがる都市ですが、国連では西アジアに分類されることもあれば、EUの議論ではヨーロッパの文脈で語られることもあります。

つまり、ユーラシア大陸の分断は、文化的対立、宗教的緊張、そして政治的戦略の交差点として今日まで引き継がれてきた、極めて人為的な線なのです。

まとめ

ユーラシア大陸をアジアとヨーロッパに分ける根拠は、地理学的な必然性ではなく歴史的・宗教的・政治的な価値観の積み重ねによって作られたものです。

東西の対比を象徴する語源や、異文化への線引き意識が境界の正当性を補強してきました。

現代においてもその線引きは固定的ではなく、目的や文脈によって使い分けられています。

分断の根本にあるのは、私たち自身が作り上げた「違い」の物語なのです。

あわせて読みたい|マタイク(mataiku)