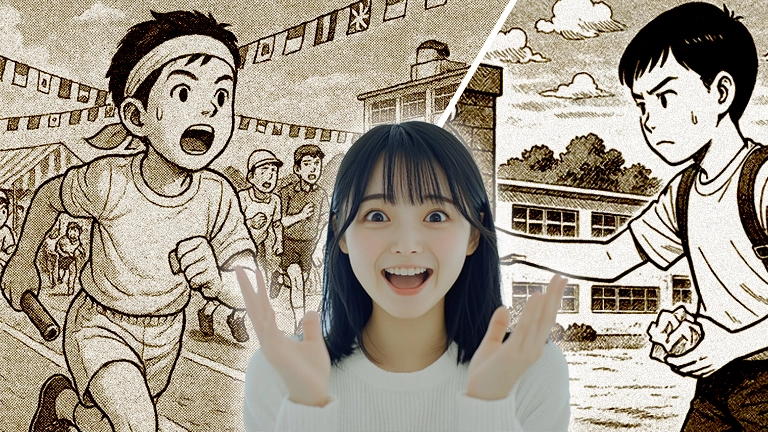

スマホ世代の子どもたちにとっては信じられないかもしれませんが、昭和の学校には今では考えられないような光景がたくさんありました。

令和の教育現場が安全・快適・効率を重視する一方で、昭和の学校はどこか泥くさくてワイルド…でも、そこには昭和ならではの味があったのです。

今回は、令和の子どもたちが驚くこと間違いなしの「昭和の学校で当たり前だった6つの光景」を紹介します。

昭和の学校で当たり前だった6選

女子の体操服=ブルマという文化

昭和の体育といえば、女子の体操服がブルマでした。

お尻の形がはっきり出るピッタリとした形状で、冬はとても寒く、動くたびに恥ずかしい思いをしたという声が多く聞かれます。

このブルマ文化のきっかけは、1964年の東京オリンピック、当時の女子バレーボール選手が着ていた海外製のフィットするブルマに影響を受けて、日本の学校でも取り入れられたと言われています。

令和では到底考えられない体操服ですね。

プールの定番「腰洗い槽」と「洗眼器」

夏の授業といえばプール、そのプールサイドには、当時の常識だった「腰洗い槽」と「洗眼器」が並んでいました。

腰洗い槽は塩素たっぷりで感染症予防が目的。全員がそこを通ってからプールに入るのがマナーでした。

さらに、プール後には目をしっかり洗う「洗眼器」で眼病予防、今では、涙の成分を守るためにも目を洗わない方がいいとされており、こうした設備はほとんど姿を消しました。

夏休み中に登校?謎の「登校日」

夏休みなのに学校行くの!?と令和の子どもたちは驚くかもしれませんが、昭和の学校では夏休み中に1〜2回の登校日がありました。

宿題の提出や、簡単な掃除などが目的、これが嫌で仕方なかったという声もあります。

最近では冷房完備の影響で夏休み自体が短縮される傾向にあり、登校日そのものが無くなった学校も多いようです。

危険も!?白線は「消石灰」

運動会のシーズンになると、先生たちは前日からせっせと校庭に白い線を引いて準備していました。

その白線の正体は「消石灰(しょうせっかい)」。

強アルカリ性のため、目に入ると角膜を傷つける恐れがあり、実際に事故が起きたこともあります。

そのため2007年以降は、より安全な「炭酸カルシウム」が主流に。消石灰の袋を先生と一緒に運んだ記憶がある人も多いのではないでしょうか。

学校にあった「焼却炉」でゴミを燃やす

現代の子どもたちに話すと「えっ?学校でゴミ燃やしてたの!?」と驚かれますが、昭和の学校には焼却炉がありました。

掃除の時間に出たゴミを集めて焼却炉まで運び、自分たちで燃やすのが日常だったのです。

けれどもその後、プラスチックを燃やすことでダイオキシンが発生することが問題となり、学校での焼却炉は原則廃止に。

今では専門業者が回収・処理してくれる時代になりました。

地味に白熱!給食の牛乳キャップ裏返しバトル

給食といえば瓶の牛乳、そして、そのキャップを口で「パッ」とはいて、裏返すのが流行していました。

裏返せた人はヒーロー、対戦者の牛乳キャップを独り占めできました。

完全に遊びでしたが、地味に盛り上がっていたあの時間、今では牛乳は紙パックが主流になり、この「キャップ裏返し文化」もすっかり消えてしまいました。

まとめ

この記事を読んで、「うわー懐かしい!」と感じた方も多いのではないでしょうか?

令和の子どもたちにとっては信じられない昭和の学校文化ですが、そこには今とは違う良さや記憶が詰まっていました。

今の便利な学校生活に感謝しつつ、昭和のワイルドな日常にも思いを馳せてみてくださいね。

あわせて読みたい|マタイク(mataiku)