地球の片隅には全裸に毛皮で暮らし、それを恥ずかしいとも思わず、むしろ神聖な行為として受け入れていた民族「セルクナム族」がいました。

驚くべきは、彼らの奇抜なボディペイントと仮面姿が、後に現代アートやウルトラマンの怪獣デザインにまで影響を与えたとも言われていることです。

今回は、そんな文明の外で生きたセルクナム族について紹介します。

セルクナム族の驚くべき暮らし

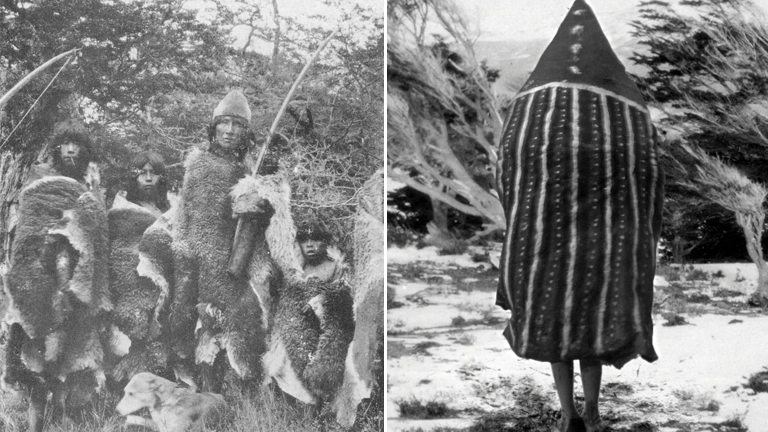

南米・フエゴ島に暮らしていたセルクナム族(オナ族)は、現代人の常識では信じられないような暮らしを送っていました。

彼らは気温10度を下回る冷涼な気候の中でも、基本的に全裸に毛皮を羽織り生活していたのです。

それは決して貧困や無知によるものではなく、環境と密接に結びついた合理的な判断でもありました。

フエゴ島は風が強く湿気が多いため、もしも布製の衣服を着れば、海水や雨に濡れたそれが体温を著しく奪ってしまう。

乾きにくい素材が皮膚に貼りつけば、かえって命の危険さえあるのです。

むしろ、裸でいた方が素早く乾き、体が冷えにくいという事実は、彼らにとって常識でした。

また、火を使った暖の取り方や毛皮の使用、移動をしやすくするための軽装備も、すべて自然との共存によって最適化されたものでした。

つまり、服を持たなかったのではなく、「服を必要としない文化」だったのです。

さらに注目すべきは、服を持たなかった彼らが持っていた、強烈な視覚的装飾の文化です。

セルクナム族には、少年が大人になるための通過儀礼「ハイナ(Hain)」があり、そこで使用される衣装は極めて象徴的。

全身に赤・白・黒の顔料でペイントを施し、羽毛や毛皮、木の皮を使った仮装、恐ろしげな仮面をまとって、精霊の役を演じるのです。

これらは単なる「見た目の派手さ」ではなく、神話的な存在になりきることで、少年たちを精神的に生まれ変わらせる儀式でした。

この特異な文化は20世紀初頭にヨーロッパで紹介され、「宇宙人のよう」「サイケデリックすぎる」と話題になり、のちにウルトラマンの怪獣デザインにも影響を与えたと言われています。

文明化がもたらした悲劇と絶滅の道

セルクナム族の穏やかで機能的な生活は、19世紀末のヨーロッパ人到来によって一変します。

探検家たちが島に上陸し、「文明を与える」名目で服を与え、キリスト教を布教し始めたのです。

彼らにとって服は恥を隠すものであり、裸でいるセルクナム族を「野蛮」と捉えたことが背景にありました。

しかし、これはセルクナム族にとってまさに文化と健康の両面での破壊行為でした。

与えられた衣服は厚手で乾きにくく、湿気と寒風にさらされる中で体温を下げ、彼らは次々と体調を崩していきます。

さらに最も大きな打撃となったのが、感染症の持ち込みです。

ヨーロッパ人が持ち込んだ風邪、麻疹、インフルエンザ、天然痘など、彼らがかかったことのない病気が一気に広まり、免疫を持たないセルクナム族は手も足も出ず、次々と命を落としていきました。

さらに追い討ちをかけたのが、入植者たちの経済的侵略です。

フエゴ島には大量の羊が持ち込まれ、牧場経営が広がります。

セルクナム族にとって羊は「狩るべき野生動物」にしか見えなかったため、無意識に羊を狩ったところ、それが「盗み」だと解釈されました。

結果、彼らは害獣として認定され、賞金付きで狩られる存在になったのです。

人間を対象としたこのような暴力行為は、行政すら黙認していたとされ、証言や記録が複数残されています。

また、19世紀末に周囲で金鉱が発見され、セルクナムの虐殺と呼ばれる討伐が行われました。

こうして20世紀初頭には、セルクナム族の人口は壊滅的な打撃を受け、ほぼ絶滅に追い込まれてしまったのです。

消えた民族が現代に残したインパクト

現在、純血のセルクナム人は存在しないと言われていますが、彼らの血を引く人々や、文化を守る活動をしている団体は存在します。

失われつつあるその文化は、現代になってアート・ファッション・思想の領域で再評価されるようになっています。

特に、ハイナ儀式で見られる精霊の仮装や全身ペイントは、視覚的に極めて強いインパクトを持ち、ウルトラマンシリーズの怪獣デザインに影響を与えたという説も再び注目されています。

また、近年では展示会やドキュメンタリーなどで、セルクナム族の美意識や哲学を“未開”ではなく“別の知性”として見直す動きも見られています。

彼らはただ裸で暮らしていたのではなく、身体そのものを語る手段として使っていた文化人でした。

現代の私たちが無意識に「文明的」と思っている価値観が、実は非常に偏っていることを、セルクナム族の存在が静かに教えてくれているのです。

まとめ

彼らにとって 全裸は恥ではなく、自然と共に生きるための選択であり、文化の一部でした。

文明の名の下に押しつけられた「常識」が、ある文化を破壊してしまった。

この歴史を忘れず、私たちはこれからも「異文化への理解」を持ち続けるべきでしょう。

多様性を受け入れる姿勢こそが、現代に求められる新しい常識なのかもしれません。

あわせて読みたい|マタイク(mataiku)