世界には、行ってみたいけれど、決して足を踏み入れることが許されない場所が存在します。

観光地として有名でありながら、文化や信仰、そして政治的理由で厳しく立ち入りを禁じられているのです。

なぜそこまでして人々を遠ざけるのか…今回は、世界中で今なお謎とロマンを秘めた禁足地を3つ紹介します。

ラスコー洞窟(フランス)

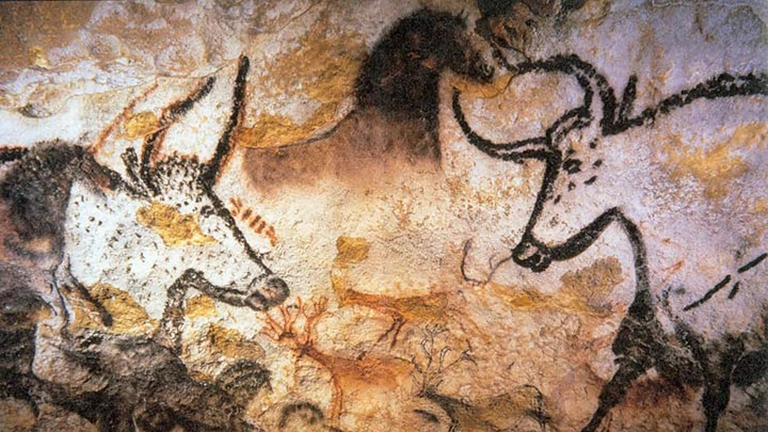

フランス南西部にあるラスコー洞窟は、約1万7千年前のクロマニョン人が描いた壁画で世界的に知られています。

馬や牛、鹿などが生き生きと描かれた壁画は、先史美術の最高傑作と呼ばれ、1940年の発見以来、多くの観光客を魅了してきました。

しかし、1950年代に入ると観光客の呼気や湿度が原因でカビや菌が発生し壁画が急速に劣化、これ以上の破壊を防ぐため、1963年に本物の洞窟は一般公開が禁止されました。

その後、観光客が先史時代の芸術に触れられるように、洞窟を忠実に再現した「ラスコーⅡ」が1983年に公開され、さらに最新の技術を駆使した「ラスコーⅣ」では、洞窟全体をほぼ完全に複製した施設が建設、誰もが本物さながらの体験をできるようになっています。

つまり、今日ラスコーを訪れる人々が目にするのは、本物ではなく精巧な複製施設なのです。

禁足は文化遺産を守るための英断であったといえるでしょう。

カイラス山(中国)

チベット自治区にそびえる標高6,638mのカイラス山は、ヒンドゥー教、仏教、ジャイナ教、ボン教という4つの宗教で「宇宙の中心」や「神々の住まう地」と信じられてきました。

巡礼者にとって山を一周するコーラ(聖地をぐるりと一周する巡礼行為)は最大の功徳とされ、世界中から信徒が訪れます。

1周はおよそ52kmにもおよび、標高5,000m近い峠を越える過酷な道のりですが、「一生分の罪が浄化される」と信じられ、絶えず巡礼者が挑み続けています。

驚くべきことに、この山の頂上に到達した人は、これまで一人もいません。

世界中の登山家が挑戦を希望してきましたが、宗教的タブーと地元住民の強い反発により、中国政府も登山を認めていません。

過去には登頂の計画もありましたが、信仰心を守るため中止となりました。

人間が足を踏み入れられないことで、逆に神秘性が増しているカイラス山、ここは人類の挑戦の対象ではなく信仰を守る聖地として禁足され続けているのです。

ヴァローシャ(北キプロス)

かつて地中海の真珠と呼ばれ、世界中のセレブを魅了したリゾート都市ヴァローシャ、1970年代には豪華ホテルが立ち並び、世界的観光地として繁栄しました。

しかし、1974年にトルコ軍が北キプロスを占領すると、住民は避難を余儀なくされ、その後この街はゴーストタウンとなります。

国連はヴァローシャを立ち入り禁止区域と定め、以来40年以上にわたり無人のまま放置されており、街には当時の建物が朽ち果てた姿で残され、観光都市としての輝きは影も形もありません。

近年一部の開放が試みられてはいるものの、依然として多くの地域は禁足のままです。

ヴァローシャは「争いが奪った楽園」として、今も人々の記憶に強烈な印象を残しています。

まとめ

ラスコー洞窟は文化遺産を守るため、カイラス山は信仰を守るため、ヴァローシャは政治的対立の結果として、それぞれ禁足地となりました。

共通しているのは、人間の行動がその場所の価値を損なう可能性があるという点です。

禁じられたからこそ守られるものもあれば、禁じられたまま失われていくものもある…これらの禁足地は私たちが未来に何を残し、どのように守るべきかを考えさせてくれる存在なのです。

あわせて読みたい|マタイク(mataiku)