親を背負って金を稼ぐ?屁をこいたのを他人のせいにする商売?

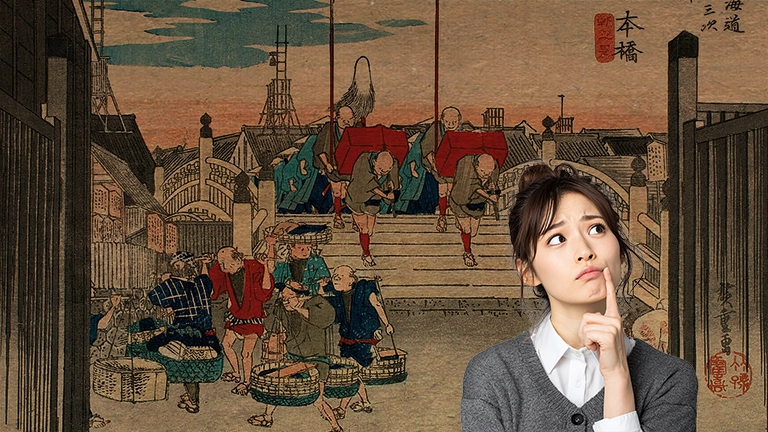

そんな話、冗談でしょ?と思いますよね?ところがどっこい江戸時代には、本当にあったかもしれない摩訶不思議な職業が存在していたのです。

今回は中でも特に伝説的とされる3つの幻の職業にスポットを当て、その実態や背景を紐解いていきます。

江戸時代に実在した!?意味不明すぎる職業3選

「鳥の糞買い」美容業界の先駆者?

江戸時代に本当に存在していたとされる「鳥の糞買い」、現代人からすると、は?糞で商売?と笑ってしまうかもしれませんが、これはれっきとした需要と供給に支えられた実用的な仕事でした。

当時の女性たちの間で、鶯(うぐいす)の糞は美白や肌のくすみ取りに効果があるとされ、洗顔料として広く使われていたのです。

現在のスキンケアでいう、ピーリングに近い役割だったとも言われており、特に舞妓や芸妓など見た目の美しさを重要視する職業の女性に重宝されていたと言います。

そのため、養鶯業者(ようおうぎょうしゃ)や鳥屋が、鶯の糞を集め販売するルートが確立されていたとされます。

鳥の餌や環境によって質が変わるため、「いい糞」を選別する目利きも求められたとか…。

中には町を回って糞を買い取るというスタイルの商人もいたという記録が残っており、それが「鳥の糞買い」の語源です。

現代でも「うぐいすの粉」として一部で販売されていることを考えると、単なる都市伝説ではなく、しっかりと根を持った実在職業と言えるでしょう。

「屁負比丘尼」恥を肩代わりする?

信じる人は信じる、「屁負比丘尼(へおいびくに)」という、なんとも奇妙な職業。

この職業は、上流階級の女性がうっかり人前で放屁してしまった際、「それは私がしました」とすかさず名乗り出て、恥を肩代わりするというものです。

当時の身分社会において、女性の品位は命と同じくらい重く見られており、公の場での失態は社会的な致命傷になりかねませんでした。

「比丘尼」とは本来は仏教の尼僧を指しますが、この屁負比丘尼はあくまで名乗り上の称号で、職業的なキャラクターだったようです。

しかしながら、これは正式な記録としては残っておらず、江戸時代の滑稽話や笑話、あるいは風刺文学などで語られるフィクションの可能性が高い存在でもあります。

とはいえ、当時の価値観や羞恥心、そして身代わり文化の風刺として非常に面白い意味を持っており、人々に「ありそうでなさそうで、やっぱりありそう」と思わせるだけのリアリティを漂わせています。

「親孝行」親孝行ビジネス?

親孝行をパフォーマンスに変え、通行人からお金をもらうという、一風変わった職業です。

この職業のやり方はこうです。

老人に見える人形を背負い、「親孝行でござい!」と叫びながら町を練り歩く、通行人たちはその姿に感動し小銭を恵んだのだとか…。

しかし、背負っていたのは本物の親ではなく、中に詰め物をしたハリボテ人形、つまり「親を大切にする孝行者」を演じて、感情に訴えるスタイルのパフォーマーだったのです。

江戸の街には、門付芸(もんつけげい)と呼ばれる、家の前で芸を披露して報酬をもらう芸人たちが多く存在しました。

彼らの中には、こうした寸劇や芝居を得意とする者も多く、親孝行芸はその一種と考えられます。

もちろんすべてが詐欺的なものではなく、演目として「孝」を讃える文化も背景にあったと見られますが、それをどう捉えるかは観る人の感性次第、当時も「これは嘘だ」と気づきながら、銭を渡す人もいたのかもしれませんね。

まとめ

一見すると冗談のように思える江戸時代の職業にも、当時の価値観や生活事情が色濃く反映されていました。

鳥の糞買いは、美容ニーズに応えた実業であり、屁負比丘尼や親孝行は風刺や演芸として庶民の心を掴んでいたのではないでしょうか。

信じるか信じないかははあなた次第ですが、こうした幻の職業は時代の空気を知る手がかりにもなります。

今では考えられないような仕事でも、人々の工夫とユーモアによって成立していたのではないでしょうか。

あわせて読みたい|マタイク(mataiku)