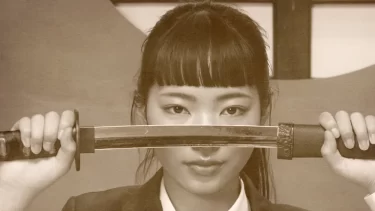

日本刀はなぜ、いまも特別なのでしょうか?

その答えの核心にあるのが、たたら製鉄で生まれる玉鋼(たまはがね)です。

近代製鋼が発達した現在でも、玉鋼は機械では完全に作れないと言われています。

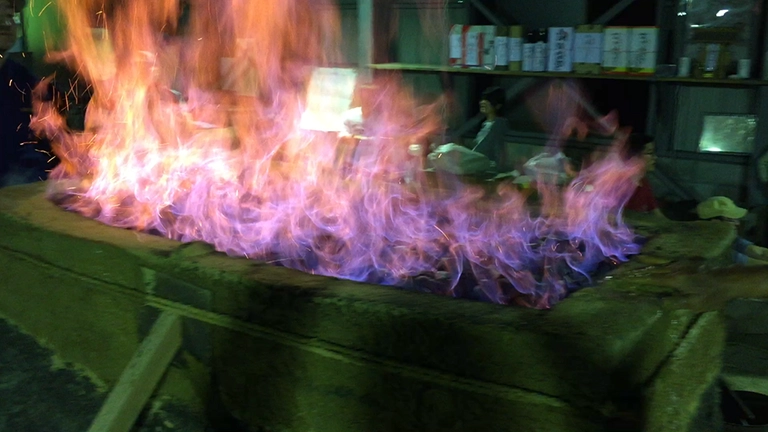

砂鉄と木炭、土と風、人の五感と胆力、三昼夜の操業で生まれるその鋼は、硬さと粘り、美しさと神秘性を同時に宿します。

失われかけた技と素材が、奥出雲でどのように復活し、なぜ日本刀にとって不可欠であり続けるのかを紹介します。

途絶と再点火、玉鋼の火を守った人々

明治以降の近代化で、伝統のたたら製鉄は大量生産の波に押され、やがて途絶しました。

戦時下に一時復活するも、終戦で再び完全に止まり、刀匠の命綱である玉鋼は底をつき、代替材の開発も試みられましたが、鍛錬に耐え、美しい地肌と靱性を併せ持つ鋼には到底届きませんでした。

そこで立ち上がったのが日本美術刀剣保存協会です。

日立金属の技術協力を受け、島根県奥出雲町で「日刀保たたら」を再興しました。

村下と呼ばれる製鉄総責任者の知見を集め、冬季の乾いた空気を待って炉に火が入ります。

三日三晩、炎の色、送風の音、砂鉄が反応する「しじれる」微かな音を頼りに操業を続け、最後に窯を崩して鉧(けら)を取り出しました。

1970年代の再スタートは、素材と技術の継承に命を懸けた人々の執念の結晶だったのです。

機械で同じものが作れない理由

玉鋼の肝は、低温還元を長時間かけて行うたたら特有の精錬にあります。

砂鉄と木炭、土の炉が化学的に作用し合うことで、不純物が自然と抜け、鋼は高純度へと育ちます。

同時に、玉鋼は半溶融のまま固まるため部位ごとに炭素量にムラが残ります。

このムラが折り返し鍛錬で鍛接性を高め、地肌の表情を生み、最終的な靱性のバッファとして働くのです。

一方、近代製鋼は高温で一気に溶かし、均一化を志向します。

均一であるがゆえに管理はしやすいですが、玉鋼のような鍛えて整えていく余白は小さいのです。

玉鋼はレシピだけでは再現できず、炉の土、送風、投入タイミング、積層した経験知、無数の可変要素の総合値として存在しているのです。

技と精神の継承

たたら場の入り口には、製鉄の神・金屋子神が祀られています。

炉は土ででき、土は砂鉄と反応して不純物を抱え込み、鋼を育てます。

風は炎を育て、炎は鋼を鍛えます。

村下は炎の色を見、音を聴き、鉄棒で鉧の手触りを確かめます。

作業は過酷ですが、判断は一瞬の迷いも許されません。

そこで求められるのが、技と同じだけの精神の規律です。

「一土、二風、三村下」。

炉の土と送風、そして人。

どれが欠けても玉鋼にはなりません。

だからこそ奥出雲では、素材供給と同時に技術の体系化、人材育成が粘り強く続けられてきました。

日本刀が武器としての役目を終えた今日なお人を惹きつけるのは、単なる古い製法のロマンではありません。

素材から作刀までの全工程に宿る「人と自然の協働知」が、現代のものづくりにも通じる核心を示しているのです。

まとめ

玉鋼は、均一を是とする近代製鋼の論理と、あえて不均一を活かし切る伝統の論理、その交点に日本刀の「折れず、曲がらず、よく切れる」と、美術品としての気品が共存しています。

たたらが再び火を得たのは半世紀前、冬の奥出雲で今日も炉が唸り、玉鋼は刀匠の手へ渡ります。

技は人が継ぎ、人は技に試されます。

日本刀が特別であり続ける理由は、この循環そのものにあるのです。

あわせて読みたい|マタイク(mataiku)