日本の城には、堅固な構造を誇りながらも歴史の波に翻弄され、あまりにも短命に終わったり何度も落城してしまった城があります。

今回はその中でも特に、かわいそうとしか言いようがない、お城にスポットを当てます。

敵に渡すまいと自ら焼かれた城、見た目の威厳は抜群なのに何度も落ちてしまった城…その知られざる運命を史実を交えて紹介します。

新府城

山梨県韮崎市に位置する新府城は、武田信玄の嫡男・武田勝頼が1581年(天正9年)に築いた、甲斐武田氏最後の本拠地です。

甲府の躑躅ヶ崎館から本拠を移し、防衛力と城下町の発展を兼ね備えた新たな拠点として計画されました。

周囲を山と川に囲まれた天然の要害で、石垣や土塁も高く積まれた堂々たる構えは、まさに戦国最終盤にふさわしい巨大城郭でした。

築城の背景には、織田信長・徳川家康連合軍による圧迫があり、より防御に優れた城の必要性があったことが挙げられます。

また、甲府の城下町が手狭になりつつあったため、新しい都市づくりの意味合いもありました。

勝頼はこの新府城に入城し、「これで武田家は安泰」と胸をなでおろしたことでしょう。

しかし、歴史は残酷でした。

1582年(天正10年)初頭、織田・徳川連合軍が甲斐へ侵攻、勝頼は織田軍との圧倒的な兵力差を前に、新府城での籠城を断念します。

敵に奪われるくらいならと、自ら城に火を放ち退却するという苦渋の決断を下しました。

こうして新府城は完成からわずか1年足らずで灰燼に帰し、再建されることなく廃城となったのです。

現在、新府城は天守や櫓などの建物は一切残っておらず、石垣・土塁・堀跡のみが往時を物語り、春には城跡を桜が彩り静かにその短命の歴史を見守っています。

築いた主の理想と努力が、たった1年で失われた城、新府城は日本史上屈指のかわいそうな城といえるでしょう。

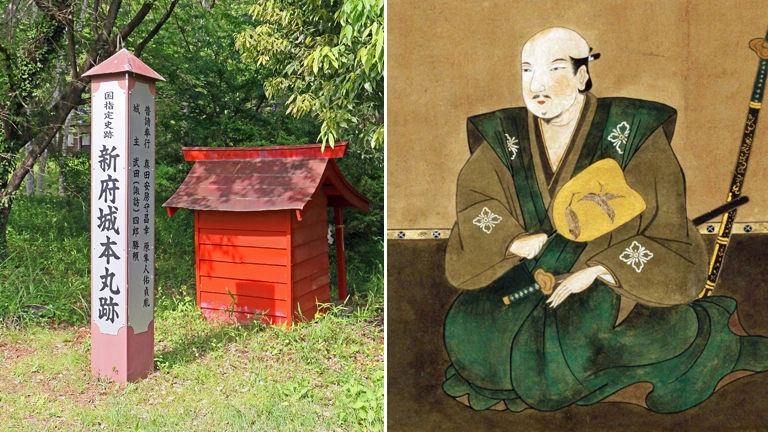

岐阜城

岐阜県岐阜市の金華山山頂にそびえる岐阜城は、織田信長の居城として全国にその名を知られています。

もともとは「稲葉山城」と呼ばれ、戦国大名・斎藤道三が整備、その後、1567年(永禄10年)に織田信長が攻略し、天下布武の拠点として城下町の名を「岐阜」に改めました。

金華山の断崖絶壁に建つ姿は圧巻で、周囲からも遠く見えるその威容は、信長の権威を象徴するものでした。

しかし、この立地には致命的な弱点がありました。

山頂という場所柄、水源の確保が難しく井戸を掘っても十分な水が得られなかったのです。

籠城戦になれば、兵糧以前に飲み水が尽きるという致命的な問題を抱えていました。

この弱点が災いし、岐阜城は戦国時代を通じて6回も落城しています。

信長はもちろん、この欠点を理解していたといわれますが、それでも金華山の威容がもたらす政治的効果は絶大でした。

敵や民衆に対する威圧感、権威の誇示、信長は軍事的合理性よりも象徴性を選んだのです。

1600年の関ヶ原の戦い直前、西軍方についた岐阜城は東軍に攻められ再び落城、その後、城は廃城となり江戸時代には山頂の建物も失われました。

現在の天守は1956年(昭和31年)に鉄筋コンクリートで再建されたもので、内部は資料館として公開されています。

現代ではロープウェーや遊歩道で容易にアクセスでき、快適な観光スポットとなりましたが、戦国の世ではその「見た目の華やかさ」と「実用性の乏しさ」が悲劇を生んだ城だったのです。

まとめ

新府城は、完成からわずか1年で焼き払われた幻の巨城、岐阜城は、天下人が愛した威容を誇りながらも6度の落城を経験した城、それぞれ異なる背景がありますが、共通しているのは時代の流れと戦況の変化に翻弄されたという点です。

城は単なる建物ではなく、その背後に築城主の理想や戦略が詰まった存在、しかしどれほどの努力や工夫があっても、歴史の大きな波には抗えないことをこれらの城は静かに物語っています。

あわせて読みたい|マタイク(mataiku)