明治〜大正という激動の時代を、美しさと強い信念で駆け抜けた一人の華族令嬢「柳原白蓮」、彼女の人生はまさに絵巻物のように波乱万丈でした。

恋に生き、短歌に生き、自由を求めた白蓮の姿は、現代の私たちの心にも響くものがあります。

柳原白蓮が貫いた儚くも強き人生とは?

華族とは、明治政府が旧公家や大名を統合して作り上げた日本の貴族階級制度です。

しかし、時代が進むとともにその威光は揺らぎ、第二次世界大戦後のGHQ統治下で廃止されます。

白蓮も、そんな時代に翻弄された華族令嬢の一人でした。

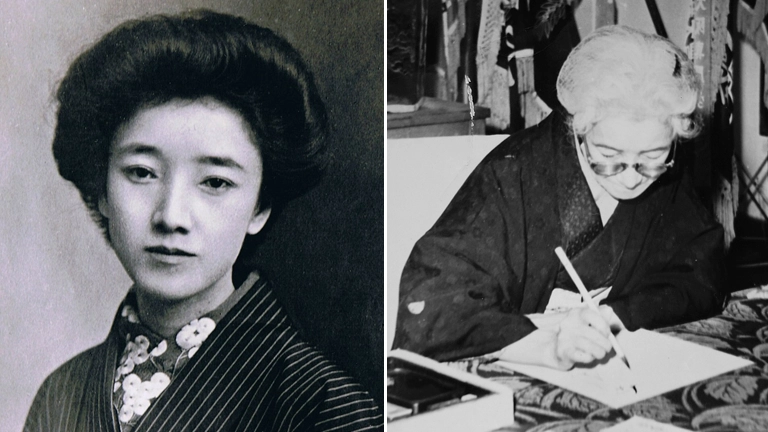

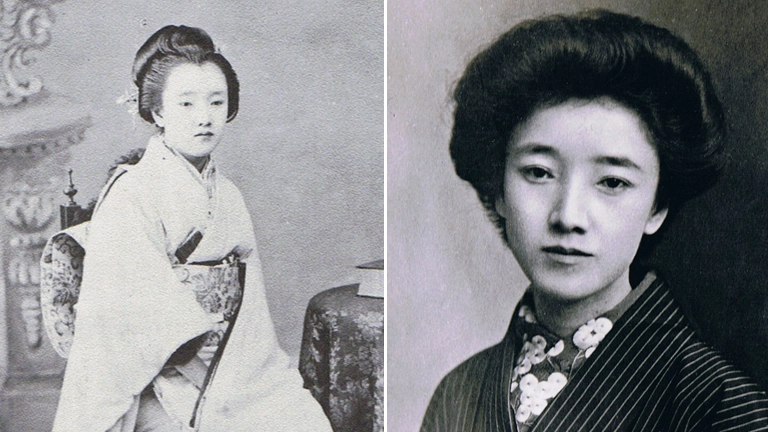

柳原白蓮、本名・柳原燁子(あきこ)は、1885年に伯爵・柳原前光と愛人との間に誕生しました。

生まれてすぐに正妻の娘として迎えられるものの、複雑な家庭事情からすぐに里子に出され、さらに10歳で北小路家に養子に出されます。

少女時代から自らの居場所のなさと戦い続けた燁子、14歳で学習院女学部に入学し優秀な成績を収めながらも、16歳で政略結婚を強いられ、暴力と無理解に満ちた生活を送ることになります。

やがて、耐えかねた燁子は訴えを起こし1905年に離婚、しかしその後も柳原家の本邸には戻れず、隠居所で監視付きの生活を強いられます。

孤独な日々の中、彼女の心を救ったのが読書でした。

姉の信子が差し入れてくれた古典文学や翻訳小説に没頭し、精神世界を広げていきます。

24歳で兄の義光夫妻の元へ移り東洋英和女学校へ編入、寄宿舎生活で出会ったのが、のちの『赤毛のアン』翻訳者・村岡花子です。

「腹心の友」とまで言われた二人の友情は、燁子の再出発に大きな勇気を与えました。

この頃から短歌に目覚め、竹柏会に入門、言葉で心を表現することの喜びに出会った彼女は、歌人としての人生を歩み始めます。

華族と炭鉱王の結婚、そして「白蓮」の誕生

1910年、26歳で九州の炭鉱王・伊藤伝右衛門と再婚、華族令嬢と地方の成金という異例の婚姻は、新聞の一面を飾るほどの話題になりました。

しかし、実際の生活は豪華さとは裏腹に、夫の女性関係や家族の複雑さに悩まされ、心を閉ざす日々が続きます。

そんな中、彼女は短歌に逃げ道を見出します。

竹柏会の機関紙「心の花」に発表した作品があまりに赤裸々だったことから、本名ではなく雅号を使うよう勧められ、ここに「柳原白蓮」が誕生しました。

白蓮は自費出版で歌集『踏絵』を発表、竹久夢二による挿絵も加わり、知識人の間で注目を集めます。

さらに、大阪朝日新聞で連載された『筑紫の女王燁子』は大反響を呼び、福岡社交界の中心人物としても知られるようになります。

しかしその華やかさの裏で、白蓮の心は満たされることがありませんでした。

そんな彼女に転機が訪れたのが、編集者・宮崎龍介との出会いです。

禁断の恋と「白蓮事件」

宮崎龍介は7歳年下の政治活動家であり、孫文を支援した宮崎滔天の長男、打ち合わせの名目で何度も訪れるうちに、二人は激しい恋に落ちていきます。

そして1921年、大阪朝日新聞に掲載されたのが有名な「絶縁状」。

白蓮は公に夫との決別を宣言し、「あなたに永遠のお別れを告げます。私は、私の個性の自由と尊貴を守り培うために、あなたのもとを離れます」と綴りました。

この騒動は「白蓮事件」として全国に知れ渡り、世間を揺るがす大スキャンダルに発展します。

龍介は解任され、白蓮は駆け落ち令嬢としてバッシングを受けるも、愛を貫き通しました。

その後の生活は決して裕福ではありませんでしたが、白蓮は龍介とともに平和な家庭を築き、平和運動や文筆活動に尽力します。

戦争を憂い、言論で女性の生き方を問い続けた彼女の生き様は、現代にも通じる「自己表現と自由」の大切さを示してくれています。

1967年(昭和42年)、白蓮は81歳で永眠。

彼女の遺した短歌は、時代を越えて多くの人々に愛され続けています。

まとめ

柳原白蓮の人生は、まさに華族の栄光と没落、女性の自由と愛のかたちを体現したものでした。

複雑な家柄に生まれ、愛なき結婚に苦しみ、自由を求めて駆け落ちした白蓮、それでも彼女は短歌にすべての思いを託し、美しく誇り高く生き抜いたのです。

現代の私たちが「自分らしく生きるとは?」と問い直したいとき、白蓮の人生はひとつの指針を示してくれる存在ではないでしょうか。

強く、しなやかに、そしてどこまでも美しく…。

あわせて読みたい|マタイク(mataiku)