どんなに文明が進んでも、地球にはいまだ人類が踏み入れたことのない場所が存在します。

それは科学の力でも完全には解明できない、太古から続く自然の領域、人間が作ったどんな建造物よりも壮大で、そしてどんな想像をも超えるほどの美しさと厳しさを兼ね備えています。

人類の存在を小さく感じさせるほどの圧倒的な自然の力が息づいている、人類未踏の世界を2つ紹介します。

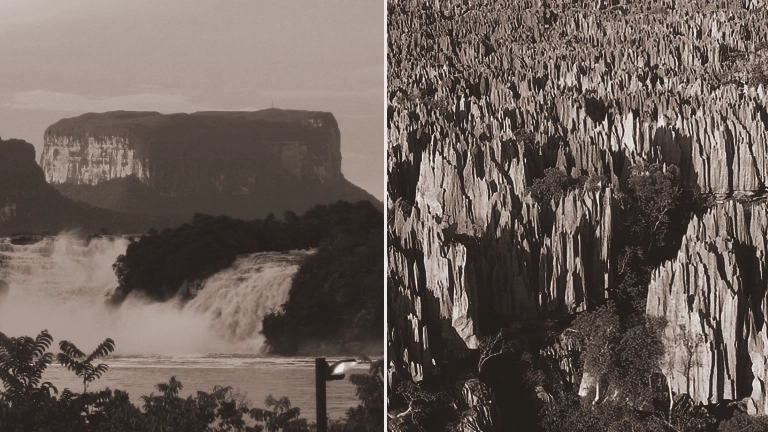

テーブルマウンテン

南アメリカ北部、ベネズエラ・ブラジル・ガイアナの国境地帯に広がる高地帯は「ギアナ高地」と呼ばれる地域です。

この一帯には、頂上が平らな山々「テプイ」が100以上も点在しています。

テプイとは、先住民の言葉で「神々の家」を意味し、約20億年前の地殻変動と長年の風化・侵食によって生まれた地球最古級の岩山群です。

代表的なのが、標高2810メートルのロライマ山と、面積が東京23区を超えるアウヤンテプイ、アウヤンテプイは世界最大の滝「エンジェルフォール」を抱えており、その落差は979メートル、滝の水は地表から湧くものではなく、山頂に降り注いだ雨が地下を通って滝となるという極めて珍しい自然現象です。

この地域が人類未踏とされる理由は、その地形と気象条件にあります。

山の外壁は垂直に切り立ち、岩肌は脆く崩れやすい砂岩、登山ルートは限られほとんどの山頂には未だ到達できていません。

加えて、ギアナ高地は年間を通して濃霧に包まれ、突風・雷雨が頻発、ヘリコプターの着陸さえ困難で、自然そのものが侵入を拒む空の孤島となっています。

さらに、山頂では外界と隔絶された環境が長く続いたため、独自の進化が進行、霧を栄養源にする食虫植物「ヘリアンフォラ」や、跳躍できないカエルなど、地球上でここにしかいない固有種が数多く確認されています。

この脆弱な生態系を守るため、現在は多くの地域が国立公園や自然保護区として厳重に管理され、人の立ち入りが制限されているのです。

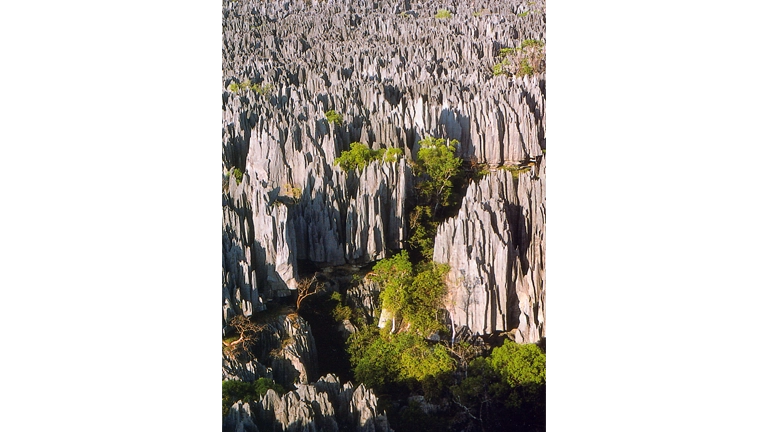

ツィンギ・デ・ベマラ

アフリカ南東の島国・マダガスカル西部に位置するのが、ツィンギ・デ・ベマラ厳正自然保護区、世界遺産にも登録されているこの地は、面積約1520平方キロメートルに及ぶ広大なカルスト地帯です。

ツィンギとは現地語で「つま先立ちで歩かなければ足を切る場所」という意味、その名の通り鋭く尖った石灰岩が森のように並び、人が通ることを拒む石の迷宮となっています。

この地形は数百万年にわたり、雨が石灰岩を侵食して形成されたもので、岩の高さは100メートル近くに達し、深い亀裂と垂直の岩壁が複雑に入り組んでいるため、徒歩やロープでの移動はほぼ不可能です。

上空から見ても入り組んだ裂け目が続き、未踏エリアが今も点在しています。

ツィンギの内部では、地表が雨水を吸収してしまうため乾燥地帯が広がる一方、地下では水が流れ込み湿地やマングローブ林を形成、この多様な環境の中で、マダガスカル固有の動植物が独自の進化を遂げました。

代表的なのが、横跳びで移動する「ベローシファカ」や、長い中指を使って木を叩き虫を探す「アイアイ」、どちらも絶滅危惧種であり、人類の活動によって森林が減少する中、ツィンギの険しい地形だけが彼らの最後の避難所となりました。

さらに、1,000種以上の植物、150種を超える爬虫類、希少なマダガスカルウミワシなどが生息しており、ツィンギ・デ・ベマラはまさに生きた進化の博物館ともいえる場所です。

しかし、その豊かな自然を維持するため、保護区の大半は一般人の立ち入りが禁止され、衛星測定による地形調査は進んでいるものの、人類が実際に踏み入れていない区域が今も多数残っています。

科学的にも、宗教的にも、ここは触れてはならない聖域として守られているのです。

まとめ

これら二つの地に共通するのは、地形・気候・生態系の三重の壁が人間の侵入を拒むという点です。

垂直の断崖や刃のような岩肌、そして繊細すぎる生態系、どれも人類の力では容易に越えられません。

だからこそ、この場所には手つかずの地球が今も息づいています。

人類未踏の地とは、行けない場所ではなく、人が触れなかったからこそ残った地球の記憶なのです。

あわせて読みたい|マタイク(mataiku)