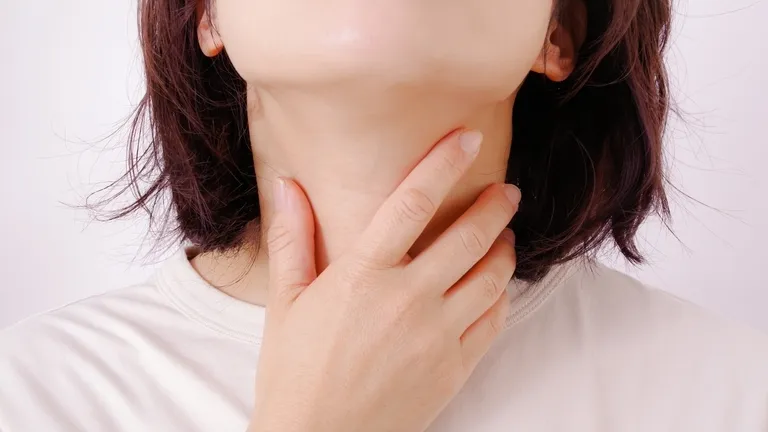

「風邪が治ったのに、のどだけ痛い」「咳が続いて仕事に集中できない」そんな悩みを抱えていませんか?

秋から冬にかけては空気が乾燥し、のどに負担がかかりやすくなります。

さらに、体質や生活習慣が影響して、症状が長引くことも。

ここでは、のどの不調が長引く原因と見直したい生活習慣、体質から整える漢方薬についてわかりやすく解説します。

のどの不調が長引く原因

のどの違和感や咳がなかなか治らないのには、いくつかの要因が関係しています。

空気の乾燥で粘膜がダメージを受けやすい

秋冬は湿度が低く、空気はカラカラの乾燥状態。

のどの粘膜はウイルスや細菌からからだを守る役割を持っていますが、乾燥することにより防御機能が低下したり、刺激に対して弱くなったりします。

さらに、暖房を使うオフィスや家庭では、室内の湿度が下がりやすく、粘膜が乾燥し続けることで咳や違和感が長引くことも。

室内でも屋外でも、乾燥した空気にさらされやすい季節なのです。

風邪のあとに咳だけが残る“咳喘息”の可能性

「風邪が治ったのに、咳だけが何週間も続く」という人は、咳喘息(せきぜんそく)になっているかもしれません。

これは気管支に炎症が残っている状態で、ほこりや冷たい空気などの刺激で咳が出やすくなります。

喘息に移行してしまうこともあるため、早めに医療機関を受診することが大切です。

ストレスや自律神経の乱れも影響

ストレスがたまると自律神経のバランスが崩れ、のどが詰まった感じや違和感が出ることがあります。

「検査では異常がないのに、のどに何かあるように感じる」という“ヒステリー球(咽喉頭異常感症)”も、自律神経の乱れが関わっているといわれています。

のどの負担を減らす生活習慣

のどの不調を防ぐには、日常生活のなかでのケアが大切です。

のどの粘膜をうるおす

空気の乾燥で粘膜が傷つきやすくなると、咳やのどの違和感が出やすくなります。

のどの粘膜をうるおすために、こまめにお茶や水を摂りましょう。

また、はちみつや生姜入りの紅茶などは、のどを温めるだけでなく、抗菌・抗炎症のはたらきも期待できます。

のど飴やガムも唾液の分泌を促すため、乾燥が気になるときにおすすめです。

加湿で室内の乾燥を防ぐ

乾燥による咳や声がれには、室内の湿度管理が効果的です。

加湿器を使って40〜60%の湿度を保つことで、のどの粘膜を乾燥から守りやすくなります。

加湿器がない場合は、洗濯物の室内干しや濡れタオルを活用するのも対策のひとつです。

お風呂の湯気や霧吹きなど、自然な加湿も取り入れて、日中も就寝中ものどを守りましょう。

ストレスと自律神経を整える

のどのつかえ感や違和感は、ストレスや自律神経の乱れが関係していることもあります。

無理をせず休息をとることが、からだと気持ちを整える第一歩です。

ぬるめのお風呂に入る、ゆっくり深呼吸するなど、自分がリラックスできる時間を持つようにしましょう。

のどの不調に体質から整える漢方薬ケア

のどの不調をくり返す人は、体質そのものに原因があることもあります。

体質に合った漢方薬とは

漢方薬は、症状だけでなく「なぜその症状が出ているのか」という体質や背景から整えるのが特徴です。

乾燥しやすい体質、冷えやすい体質、ストレスをため込みやすい体質など、個人差に合わせた処方で、のどのトラブルが起きにくい状態に導きます。

のどの不調によく使われる漢方薬

秋に起きるのどの不調には「自律神経のバランスを整えてのどのつかえ感を改善する」「水分の循環をよくしてのどにうるおいを与える」「血流をよくして

酸素や栄養を肺に届け、呼吸器の機能を回復する」などの作用がある漢方薬を選びます。

- 麦門冬湯(ばくもんどうとう)

喉や呼吸器にうるおいをあたえ、咳、のどや気管支の炎症、しわがれ声を改善する漢方薬です。

痰が絡まない乾いた咳や気管支炎に使われます。

- 半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう)

ストレスによってできた喉や胸部のつかえ感を取り除き、精神の緊張をゆるめて精神不安を改善する漢方薬です。

動悸やめまい、嘔気、神経症などに使われます。

自分に合った漢方薬を見つけるには

漢方薬は症状だけでなく、体質に合わせて選ぶのが大切です。

自己判断が難しいときは、薬剤師や専門家に相談することをおすすめします。

オンラインで相談できる「あんしん漢方」のサービスを使えば、スマホから問診に答えるだけで薬剤師が体質を分析し、自宅に合った漢方薬を届けてくれます。

まとめ

声がれや空咳が治らないときは、乾燥・炎症・ストレスなどが重なって、のどに負担がかかっているサインかもしれません。

加湿や飲み物の工夫、休息などの基本的なケアを見直し、からだの内側から整える漢方薬も活用することで、のどの不調をくり返さないからだを目指せます。

「病院に行くほどではないけれど不調が続く」という方は、今日からできる生活習慣と漢方ケアを取り入れてみてください。

<この記事の監修者>

あんしん漢方薬剤師|中田 早苗(なかだ さなえ)

デトックス体質改善・腸活・膣ケアサポート薬剤師・認定運動支援薬剤師。病院薬剤師を経て漢方薬局にて従事。症状を根本改善するための漢方の啓発やアドバイスを行う。

症状・体質に合ったパーソナルな漢方をスマホひとつで相談、症状緩和と根本改善を目指すオンラインAI漢方「あんしん漢方」でも薬剤師としてサポートを行う。

あわせて読みたい|マタイク(mataiku)